7月の勉強会報告

任意団体ヴィープス(木原一裕チェアマン)は7月18日、東京都千代田区神田錦町のちよだプラットフォ―ムスクウェアで月例勉強会を実施。オンライン聴講も含めて13人が参加しました。

今回の講演テーマは「中小企業のM&A」。ヴィープス会員である大阪の㈱Sakae Plusは2024年11月、㈱日本創発グループに事業譲受しグループ傘下となりました。M&Aによる事業譲受を決断した背景と経営者判断、実施後Sakae Plusはどう変わったのかといった気になるハナシを、当人であるSakae Plusの舛重聖長社長と、当該M&Aを仲介した㈱M&Aベストパートナーズの一山佑介課長が講演しました。

Sakae Plus は箔押しや浮き出し用の金属版をはじめ、ラベル印刷、ウェルダー、パッド印刷用途に向けた特殊印刷用の版を製造する企業です。舛重社長の実父である先代がサカヱ彫巧社として1970年に創業し、舛重社長は2代目経営者です。なお2017年に現社名となっています。

「皆さんの中でM&Aっていうどんな印象をお持ちでしょうか」。一般論として、皆さんも例えば次のようなイメージをお持ちではないでしょうか、と舛重社長は問いかけます。

『怖い』。足元では今、後継者のいない中小企業に買収を持ちかけ、資産を譲渡させてから放置するといった悪質な企業買収も報じられています。

『業績不振』。会社の業績が悪いからM&Aされたのだろう、というイメージがすごく強いです。

『後継者不在』。当社の場合は娘しかいないのもあり、後継者がいないのだろうと皆さん思われていたのだろうと感じます。

『リストラ』。これは社員の方がM&Aをされたことによって、首を切られるんじゃないかとかそういうふうに思われる。もしくは経営者が会社から去るんじゃないのか、とのイメージもあるでしょう。

『統合による弾圧』。譲受した側が、言うことを聞かない経営者を押し付けたり、あるいは言うことを聞かせたいがために社員を送り込んでどんどん会社のカラーに染めようとしたり、という動きです。

『一部の経営陣・投資家だけが得をする』。経営陣だけがお金をもらう、あるいは投資家がさらに売却してまた儲けるのでは、といった懸念――。

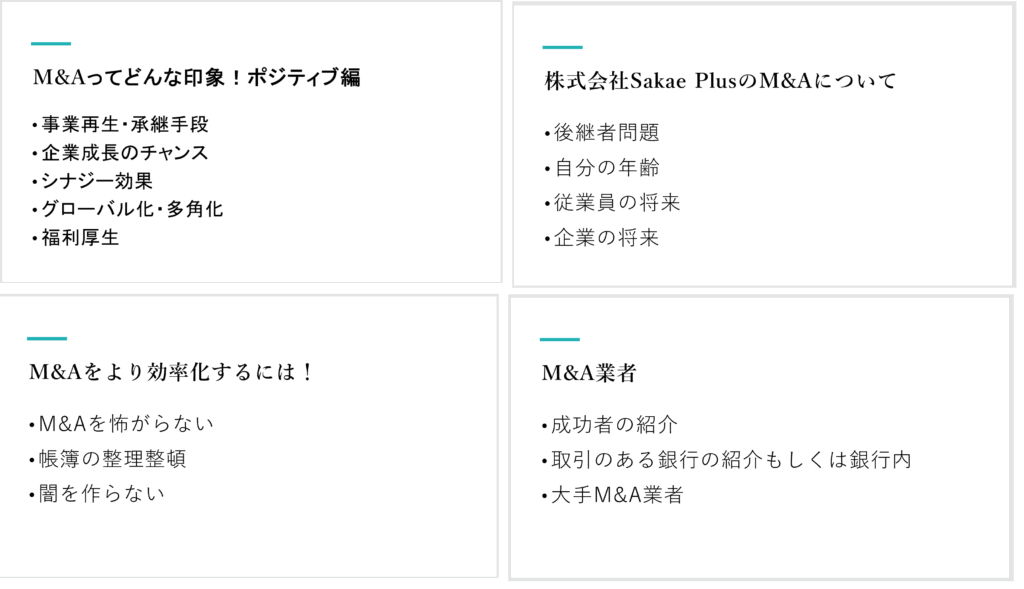

「こうしたイメージが根強いのが現状です」と、舛重社長は日本におけるM&Aに対する認識を指摘します。「企業の乗っ取り」や「業績不振による売却」といったネガティブなイメージで語られることが多かったM&Aが、今や戦略的な経営手法として説明します。前段のネガティブな印象に対して、ポジティブな点を「事業再生・承継手段」「企業成長のチャンス」「シナジー効果」「グローバル化・多角化」「福利厚生」としてあげました。

M&Aに対する一般的な懸念として、リストラや統合による企業文化の破壊、経営陣の利益優先といった問題が挙げられることが多いもの。しかし実際のM&Aでは、事業の継承と発展、シナジー効果による成長機会の創出、従業員の福利厚生向上といったポジティブな側面が重要な要素となっています。特に後継者不在に悩む中小企業にとって、M&Aは企業の存続と発展を両立させる現実的な解決策として機能している点を指摘しました。

M&Aによる企業統合は、単独では実現困難な成長機会を創出する機会。Sakae Plusの事例では、日本創発グループの一員となることで、従来の製版事業に加えて独自のグラフィックサービス「3DCG」技術の新規活用や新たな販路開拓を可能とし、さらには海外進出も視野に入れているのだということです。

またシナジー効果は技術面だけでなく、人材や顧客基盤の共有においても顕著に現れたそう。グループ全体で数千人規模の従業員を抱える企業体では、人材の適材適所配置が可能となり、個別企業では解決困難な人手不足問題への対応力が向上したといいます。また、日本創発グループの企業としての信用力向上により、新規顧客の獲得機会が拡大するなど「企業価値の向上により顧客基盤の拡大が期待できる」と舛重社長。

さらに福利厚生の充実については、M&Aによる従業員へのメリット拡充が図られました。例えばSakae Plusでは、結婚祝い金が従来の3万円から10万円に増額され、出産祝い金も新設されました。さらに細かな部分でも、グループ購買力を活用した自動販売機での飲料価格の設定や、車両リースの大幅な割引など日常的な福利厚生の向上が実現していることを、経営者が多い聴講者に伝えます。「これらの改善は、従業員の生活の質向上と企業への帰属意識向上に直結してきます」としました。

M&Aを成功に導くためには、準備と勉強も欠かせないと舛重社長。その重要な要素の一つとして、帳簿の透明性確保を挙げます。Sakae Plusでは、M&Aを検討し始める15年前から帳簿のガラス張り化を進め、月次報告を役員レベルで共有する体制を構築していました。この透明性により、買収監査(デューデリジェンス)において通常300-400項目の質問事項が70項目程度に削減され、手続きの大幅な短縮が実現したようです。

経営の透明性確保には、専門人材の活用が効果的と同氏。同社では元銀行員を経理責任者として採用し、従来の家族経営的な運営から脱却を図りました。銀行出身者の専門知識と客観的視点は、M&Aの準備において重要な役割を果たしていたと語っています。

舛重社長の講演時間の40分間は、ご自身の具体的な経験談をベースに要点や判断基準をまとめたもの。同業者のM&Aの背景について、ここまでなかなか赤裸々に語られ、さらに突っ込んで質問を行える機会もそうそうあるものではないので、とても濃度の濃い内容となりました。

終わりに舛重社長は「会社の将来を考えたときに、どうすればよいのだろうと悩むこともあると思います。M&Aが視野にある方は、社員の方に『M&Aを判断することもある』『後継者はいても後継者に任せても会社は潰れるかもしれない』など、視野にあることはきちんと伝えておいた方が社員も覚悟ができるもの。発表後でも覚悟はできるものではありますが、いずれにしてもM&Aは企業として成長の機会であると捉えて考えていただけたら講師冥利につきます。いつでも相談してください」と仲間に問いかけて、講演を結びました。

続いて、Sakae PlusのM&Aを担当したベストパートナーズの一山佑介課長が、同社の会社概要や国内製造業におけるM&Aの現状、M&Aの成功事例などをまとめました。舛重社長、一山様、情報密度の濃い実学の機会を、どうもありがとうございました!